B

BWV999

- Dabei seit

- 17. Nov. 2015

- Beiträge

- 278

- Reaktionen

- 148

Hallo zusammen,

ich stehe mittlerweile öfter vor dem Problem, dass ich Stücke angehe, die ich dann auch bewältige - bis auf diese eine verflixte Stelle, die einfach nicht sauber gelingt. Dann lege ich das Stück beseite, um es später wieder anzugehen. Da können auch schon mal Jahre vergehen.

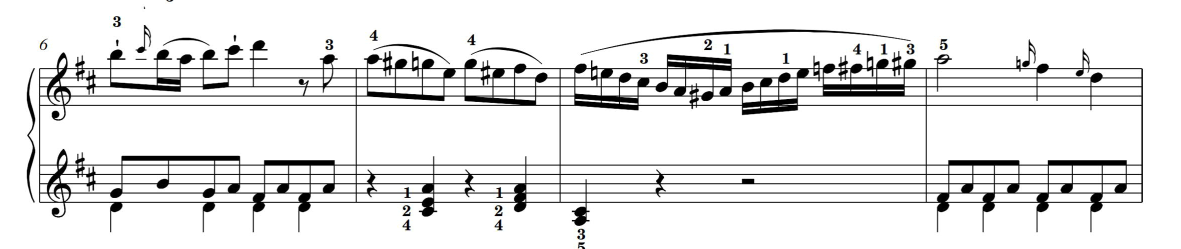

Die 'Problemstelle' zu vereinfachen will mein künstlerisches 'Ethos' irgendwie nicht zulassen. Beispiele an denen ich ständig hängenbleibe: ausufernde Verzierungskombis (Bachs Vorschlag-Triller-Kombis), Chopins ungradzahlige N-tolen, Debussys 3 gegen 2, Mozarts 'Double-Speed' und dergleichen Nettigkeiten.

Falls es jemandem auch so geht - was macht ihr? Für eine Weile weglegen und später wieder daran arbeiten, oder die Stelle kurzerhand (erst mal) vereinfachen?

Ist es sinnvoll, ein Stück „nach unten anzupassen“, oder muss man sich durchbeißen, auch wenns gefühlt 'ewig' dauert?

ich stehe mittlerweile öfter vor dem Problem, dass ich Stücke angehe, die ich dann auch bewältige - bis auf diese eine verflixte Stelle, die einfach nicht sauber gelingt. Dann lege ich das Stück beseite, um es später wieder anzugehen. Da können auch schon mal Jahre vergehen.

Die 'Problemstelle' zu vereinfachen will mein künstlerisches 'Ethos' irgendwie nicht zulassen. Beispiele an denen ich ständig hängenbleibe: ausufernde Verzierungskombis (Bachs Vorschlag-Triller-Kombis), Chopins ungradzahlige N-tolen, Debussys 3 gegen 2, Mozarts 'Double-Speed' und dergleichen Nettigkeiten.

Falls es jemandem auch so geht - was macht ihr? Für eine Weile weglegen und später wieder daran arbeiten, oder die Stelle kurzerhand (erst mal) vereinfachen?

Ist es sinnvoll, ein Stück „nach unten anzupassen“, oder muss man sich durchbeißen, auch wenns gefühlt 'ewig' dauert?