Marlene

- Dabei seit

- 4. Aug. 2011

- Beiträge

- 18.426

- Reaktionen

- 17.093

Hier hat @Alter Tastendrücker etwas zu den von mir erwähnten Egoroff-Variationen geschrieben.

Aus „Alexander Skrjabin und seine Musik“ von Sigfried Schibli:

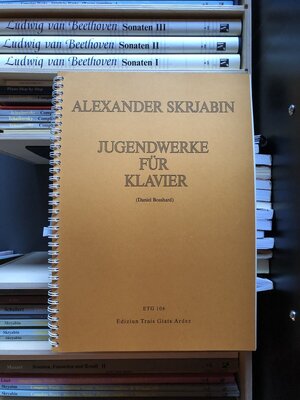

Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung einer eigenen pianistischen „Sprache“ verdienen die 1887 komponierten Egoroff-Variationen - Skrjabin nannte sie in der französischen Bildungssprache „Variations sur un theme de Mlle. Egoroff“ - besondere Beachtung.

Zu einer Erörterung von Skrjabins Verhältnis zu Frauen geben diese Variationen übrigens nicht den geringsten Anlaß, denn wir wissen nicht, wer Fräulein Egorowa war und in welchem Verhältnis der Jüngling Skrjabin zu ihr stand.

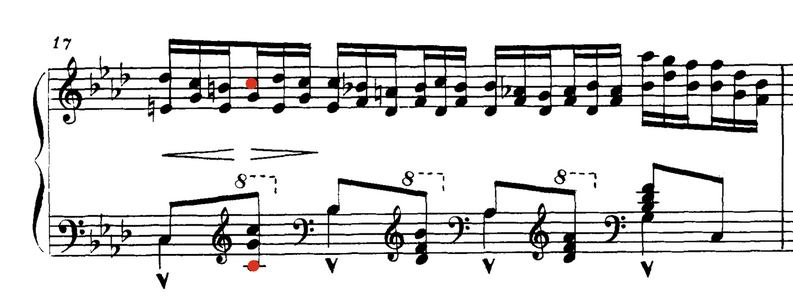

In zuvor nicht gekannter Fülle bedient sich der Pianist-Komponist hier pianistischer Techniken, die neben der Freude am Komponieren auch die pure Lust am Klavierspiel, am körperhaften Ausdruck und an grifftechnischer Virtuosität erkennen lassen: Überkreuzen der Hände, Quasiglissandi, behendes Skalenspiel, Akkordtremolieren. Die Egoroff-Variationen nehmen sich in der überlieferten Gestalt wie eine Folge selbständiger, aber musikalisch durch das Themenmaterial verbundener Etüden aus, zumindest darin den „Sinfonischen Etüden“ von Robert Schumann verwandt.

Die erste Variation über das ungewöhnlicherweise mit einem Dominantseptakkord beginnende Thema koppelt konsequent die doppelgriffig geführte rechte Hand mit der sie bisweilen überkreuzenden linken; die zweite Variation ist eine Studie über die rhythmischen Konfliktpaare 3:2 und 5:2 mit einem raschen, förmlich chromatisch glissandierenden Takt; die dritte ähnelt im Schlußteil einer virtuosen Etüde über chromatische Skalen. Zum Schein wird am Ende das Thema wörtlich wiederaufgenommen, doch der Schluß der Komposition wendet sich mit weit aufgefächerten Arpeggien wiederum ins Etüdenhaft-Brillante. Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, dass gerade der Formzwang von Variationen über ein schlichtes, periodisch streng gefügtes f-Moll-Thema dem Komponisten die Entfaltung eines ausgeprägt pianistisch-virtuosen Satzes ermöglichte, ohne daß ihm das Ganze in lauter Einzelteile hätte zerfallen müssen.

Was kann der Grund dafür sein, dass die beiden schlampig notiert haben? Zeitmangel? Den Interpreten selber forschen lassen?

oder jetzt schon zur Einstimmung und um auch die Clavio-Gemeinde daran teilhaben zu lassen. Hier gibt es glücklicherweise genug Kundige, die etwas dazu beitragen können.Aber da haben wir schon was zum diskutieren im Mai

und es würde mich freuen, schon jetzt mehr darüber zu erfahren.Ansonsten ist das ein sehr hübsches Werk

Aus „Alexander Skrjabin und seine Musik“ von Sigfried Schibli:

Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung einer eigenen pianistischen „Sprache“ verdienen die 1887 komponierten Egoroff-Variationen - Skrjabin nannte sie in der französischen Bildungssprache „Variations sur un theme de Mlle. Egoroff“ - besondere Beachtung.

Zu einer Erörterung von Skrjabins Verhältnis zu Frauen geben diese Variationen übrigens nicht den geringsten Anlaß, denn wir wissen nicht, wer Fräulein Egorowa war und in welchem Verhältnis der Jüngling Skrjabin zu ihr stand.

In zuvor nicht gekannter Fülle bedient sich der Pianist-Komponist hier pianistischer Techniken, die neben der Freude am Komponieren auch die pure Lust am Klavierspiel, am körperhaften Ausdruck und an grifftechnischer Virtuosität erkennen lassen: Überkreuzen der Hände, Quasiglissandi, behendes Skalenspiel, Akkordtremolieren. Die Egoroff-Variationen nehmen sich in der überlieferten Gestalt wie eine Folge selbständiger, aber musikalisch durch das Themenmaterial verbundener Etüden aus, zumindest darin den „Sinfonischen Etüden“ von Robert Schumann verwandt.

Die erste Variation über das ungewöhnlicherweise mit einem Dominantseptakkord beginnende Thema koppelt konsequent die doppelgriffig geführte rechte Hand mit der sie bisweilen überkreuzenden linken; die zweite Variation ist eine Studie über die rhythmischen Konfliktpaare 3:2 und 5:2 mit einem raschen, förmlich chromatisch glissandierenden Takt; die dritte ähnelt im Schlußteil einer virtuosen Etüde über chromatische Skalen. Zum Schein wird am Ende das Thema wörtlich wiederaufgenommen, doch der Schluß der Komposition wendet sich mit weit aufgefächerten Arpeggien wiederum ins Etüdenhaft-Brillante. Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, dass gerade der Formzwang von Variationen über ein schlichtes, periodisch streng gefügtes f-Moll-Thema dem Komponisten die Entfaltung eines ausgeprägt pianistisch-virtuosen Satzes ermöglichte, ohne daß ihm das Ganze in lauter Einzelteile hätte zerfallen müssen.

Schibli (und Scriabin selbst) ist/sind zuweilen etwas schlampig!

In dieser ersten Variation hat der Komponist einige Oktavierungszeichen falsch gesetzt und daher geben die Druckausgaben hier sehr merkwürdige und unlogische Stimmführungen mit Überkreuzen der Hände an. Selbst einige Interpreten übernehmen den Unsinn!

Was kann der Grund dafür sein, dass die beiden schlampig notiert haben? Zeitmangel? Den Interpreten selber forschen lassen?

Zuletzt bearbeitet: